今こそ立ち止まって考えたいこと

寄稿:腰塚 安菜氏

2019年から多様な食文化や食嗜好に視野を広げ、筆者はハラール、ベジタリアン、ヴィーガンの有識者や当事者と出会ってきた。コロナ禍を経て訪日外国人との接点がなくなっても、私たちのすぐ隣で身近な存在であり続ける飲食店の従業員や料理から、食の文化多様性に視点を向ける。

2019年から多様な食文化や食嗜好に視野を広げ、筆者はハラール、ベジタリアン、ヴィーガンの有識者や当事者と出会ってきた。コロナ禍を経て訪日外国人との接点がなくなっても、私たちのすぐ隣で身近な存在であり続ける飲食店の従業員や料理から、食の文化多様性に視点を向ける。

訪日客は消えたが、続く287万人の暮らし

当初、筆者のフードダイバーシティ取材は、多様性を切り取るひとつの現象「インバウンド」を意識して始まった。しかし新型コロナウイルス流行後、2020年終盤を迎える今、観光地を始め街の風景は大きく変わってしまっている。

実際コロナ禍でどのくらい減ったのだろうと、数字を調べて驚いた。日本政府観光局(JNTO)によると、2020年4~7月の訪日外国人数は前年同月比99.9%、9月まで99%台で推移。11月時点で前月から2倍の数(5万6700人)に増えたものの、前年同月比97.7%減という状況である。中国を始め、アジアでは一部地域でビジネス往来の規制は緩和されているが、12月下旬現在も入国時14日間の自主隔離やPCR検査のハードルで、昨年のように旅行客が気軽に往来できる環境が整うまでに至っていない。

国内の感染状況が収まらないうちに、訪日外客や訪日ビジネスを見据えた議論をする余裕はないと読者は思うかもしれない。そこで最終回は、我々が日常的にサービスを受ける場所に目を向けてみたいと思う。

8月に総務省から公表された外国人人口の調査によると、2020年1月1日時点現在の外国人人口は過去最高を記録し、287万人。都道府県別で東京都が最も多く58万人で、日本全体の20%を占めるという。

コンビニ従業員や飲食店従業員、様々な現場で働く技能実習生、帰国できず孤立する留学生など、外国人生活者はみな日本という「異国」でコロナ禍の暮らしをともにする隣人である。しかし、当事者が抱える心細さやストレスは、日々の報道からはなかなか汲み取ることが出来ない。

外国人コミュニティの声を汲み取り、東京の飲食店を支える人々の声を伝え続けるライター室橋裕和氏はコロナ禍中に著した『ルポ新大久保』の中で「出入国が緩和されたときに(中略)いったん帰国しようという外国人が増えるかもしれない」と綴る。この書籍の重版決定も、昨今の外国人コミュニティへの関心の高さを反映していると自身のSNSで分析していた。

感染拡大対策は人数規模縮小、密避けの励行など個人の努力と自己責任という論調が強い日本。一方で、飲食業の担い手の苦労は世界的に共通理解がとれるコロナ影響だ。それぞれが愛着を持つ隣の店に対し、我々が今できることは何だろうか。

愛着のあるハラール店を再訪

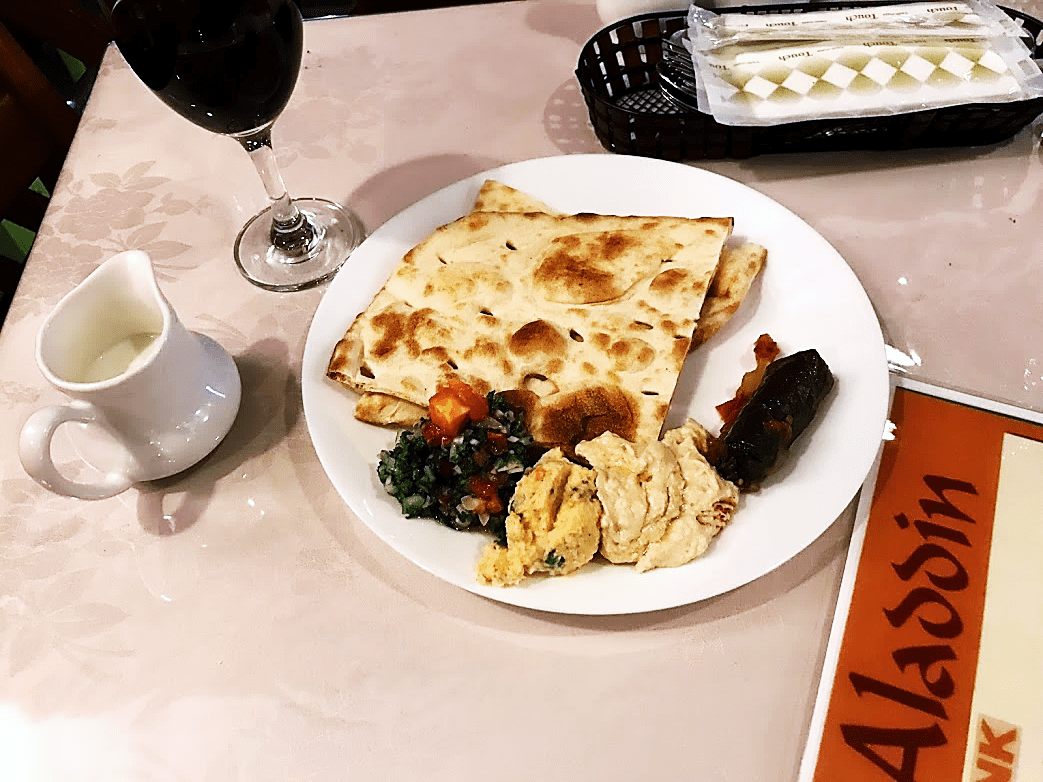

2020年末で閉店する東京・六本木のイラン料理老舗店「アラジン」

今年、様々な事情で営業を続けられなくなった愛着のある店の突然の閉業に心を痛めた人もいるだろう。その店のスタッフと仲良くなればなるほど、忘れられない出来事となる。筆者にとって今年最後に訪れた飲食店は、六本木で25年営業するイラン・アラブ料理店『アラジン』となった。年末に閉業のニュースが飛び込み、なんとか営業中に立ち会えるよう連絡を取って駆け付けることにした。

いつ来ても出迎えてくれる店主ハミッド氏と料理長ペレラ氏

近隣に大使館が多い環境柄、店前の看板や扉にはハラール認証取得が掲げられ、ムスリムも安心して食事できる。そうした魅力で今後も知人に紹介していきたい店だった。休店の直接の理由はいわゆる “コロナ営業不振” ではなくテナントの改装による立ち退きとのことだが、イラン本国の料理の味や店主や厨房、全員が外国籍スタッフという店にインスパイアされたゲストの惜しむ声がSNS上でいくつも見られた。店主はタイミングを見て一時帰国し、来春以降、また東京で店をリスタートさせたいと希望する。

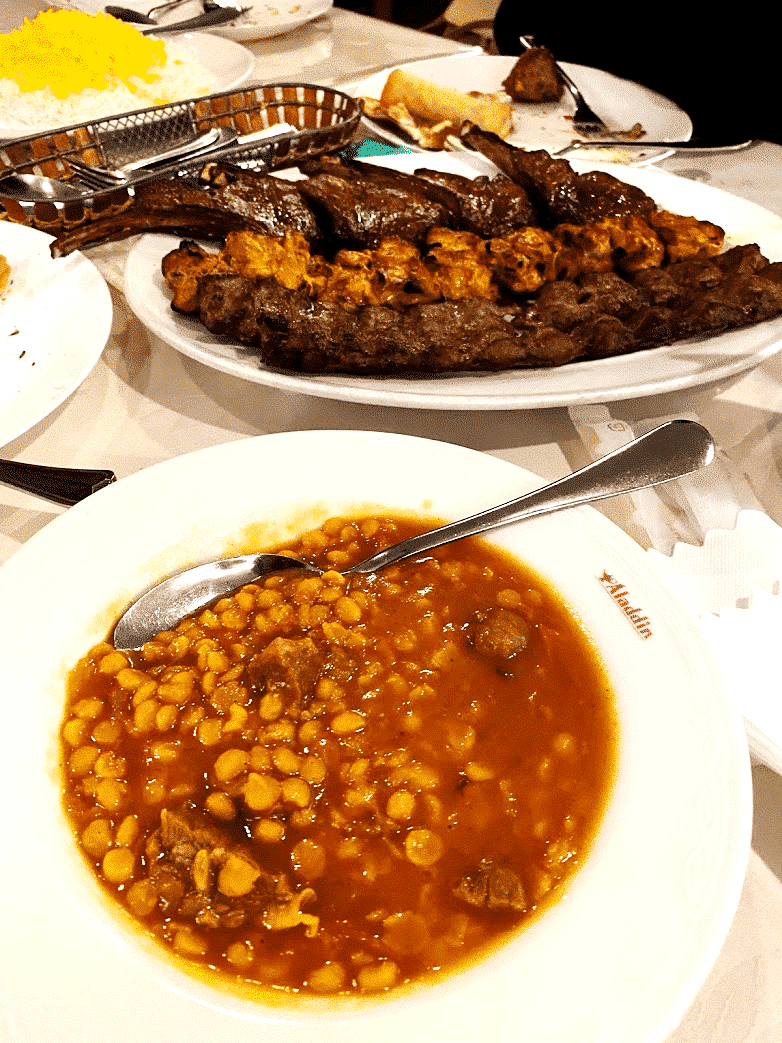

代表的イラン料理、ケバブや「ホレシュゲイメ」(豆と肉の煮込み)

大勢の会食風景が「当たり前」でなくなりつつあった2月下旬、ここでしばらくご無沙汰になった大人数での宴を開催させてもらった。今では積極的な実施が厳しいブッフェ形式のランチ、ディズニー映画に登場するようなズラリと並ぶ列席形式のディナー席、金曜夜に行われるダンスショーなど店独特のサービス全てが愛おしく思い出される。店とのコミュニケーションが疎かになった間に、かけがえのない宴の空間があっという間に最後の機会になってしまった。宴の幹事としてお世話になった広々とした店内に立つと、寂寥感と感謝の入り混じる感情がじわりと押し寄せた。

いつも出口扉まで見送ってくれる店主。「春に帰ってきたら祝おう」

フードダイバーシティ(食の多様性)は生き続ける

食の多様性は、私たちの日常と世界の接点となる。私は異国料理を口にした時「人種のるつぼ」ならぬ、口中という「るつぼ」の中で多国籍な文化が溶け合う感覚がたまらなく好きだ。ゲストとしてはハラール認証やベジタリアン・ヴィーガンマークなどの“お墨付き”に目が向き、評価や比較の視点が強くなるが、店の人と深く繋がり、もてなしを受けるだけの関係から脱皮して「隣人」となった時、料理と同じようにバラエティ豊かな感想や愛着が生まれることに強く関心を持ってきた。

またダイバーシティを考える際、根源的な要素に他者理解があると考えている。本題に記した「隣の文化多様性」の文化多様性は「貧困」「飢餓」「健康」など、SDGs時代の他の諸課題にも置き換えて読める。SDGsが整理した諸課題に取り組む手前で、まず身近な領域によく目を凝らすことで、社会や個人が抱える困難な状況を改善する糸口が見つかるかもしれない。隣人に対する感性を失わずに生活するという個人の心の持ち方でも、世界や社会の見え方は変わってくるのではないだろうか。

ウイルスの脅威は世界中の国々で命や死を身近に感じる契機となったが、それぞれの国の歴史が育て守りぬいてきた食文化の多様性は失われず、私たちに希望をもたらしてくれる。宴が消えたこの間も、世界のどこかで生き続ける文化を思うと「いつか出逢いに行きたい」という前向きな気持ちが生まれる。

2020年、外食産業の担い手たちは、筆者が計り知れないほどのダメージに直面していた。2021年以降の日本では、再び訪日観光客への「おもてなし」を考え始める時が来るだろう。それまでは、これからも粛々と、日本各地に点在する食文化に敬意を表し、隣人の支えになりうる心の交流を続けていきたい。