「本当は食べられたのに」ニーズとのすれ違いを防ぐために

食の多様性への対応がますます重要視されるなか、「グルテンフリー対応」を求める声が増えています。しかしながら、「グルテンフリー」と一口に言っても、その背景には、アレルギーやセリアック病といった医学的な理由からグルテンを避ける方もいれば、健康志向やライフスタイルとして選択する方もおり、事情はさまざまです。

See Also

現場では、こうした背景の違いが正しく共有されておらず、認識のギャップによるすれ違いが少なくありません。たとえば、健康のためにグルテンを控え目にしている方が飲食店に「グルテンフリーメニューはありますか?」と尋ねたところ、「当店は厨房で小麦を使用しているためグルテンフリーメニューはありません」と断られた、というケースが実際にあります。

お客様の意図としては、「うどんやパスタなど、明らかにグルテンを多く含む食品を避けたい」だけだったとしても、店舗側は「万一のリスクを避けるためにすべて断る」という判断をしていたのです。このようなすれ違いを防ぐには、背景やレベルに応じた明確な対応の区分が必要です。

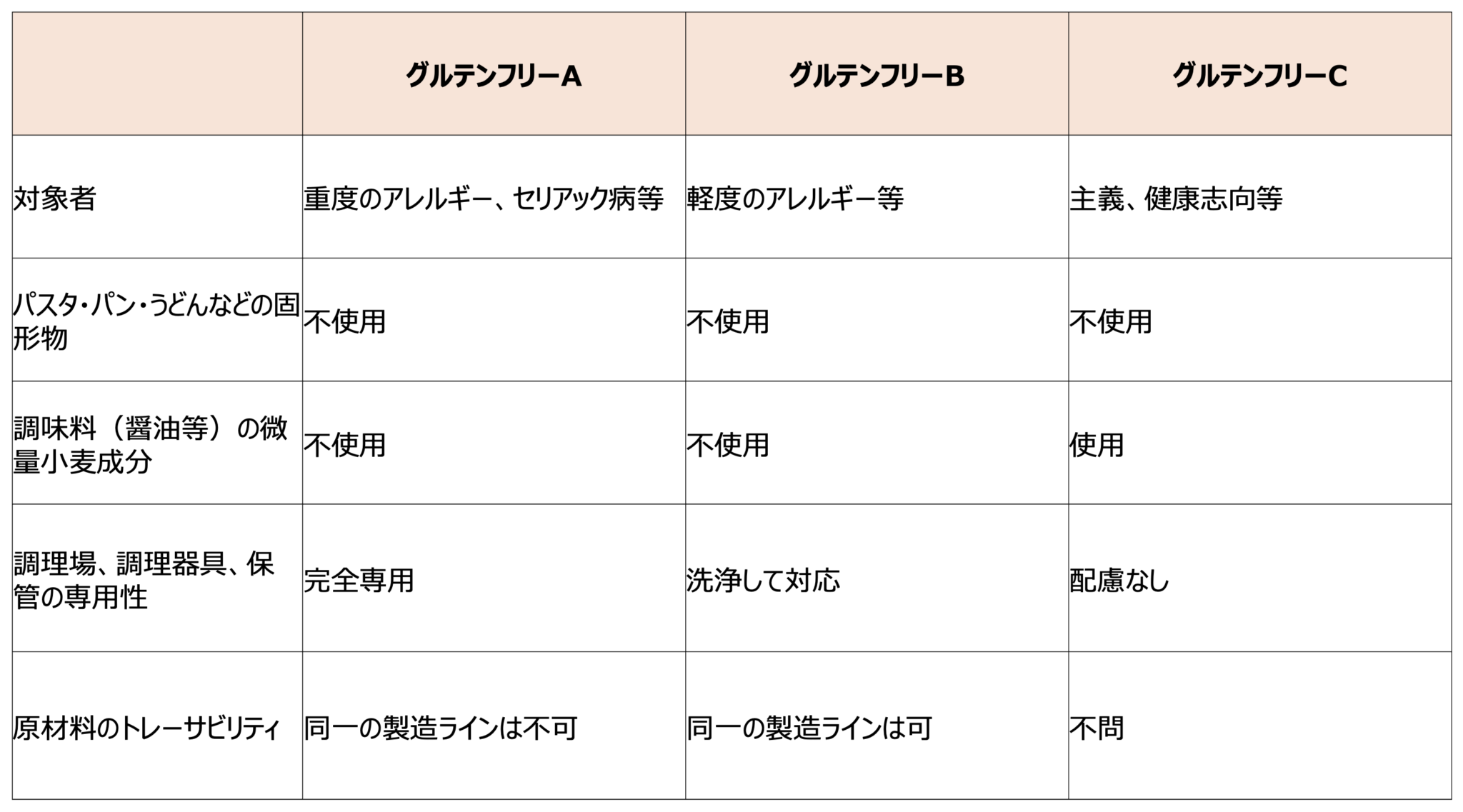

そこでフードダイバーシティ株式会社では、飲食店や宿泊施設などの現場で活用できる実用的な「グルテンフリーA・B・C」の3段階定義をいかに提案します。

グルテンフリーA(コンタミなし/医療レベル対応)

アレルギーやセリアック病など、微量のグルテンにも反応する方に向けた最も厳格な対応です。原材料に小麦・大麦・ライ麦・通常のオート麦を含まず、同一ラインでの製造品も除外。厨房・調理器具・保管も完全に専用で分離されている必要があります。

グルテンフリーB(コンタミあり/準対応)

こちらは、健康志向や軽度のグルテン不耐性の方に向けた現実的な対応です。主要なグルテン含有食品(パン、うどん、パスタなど)は使用せず、調理器具は共用でも洗浄して使用するなど、できる範囲でリスクを抑えます。「小麦と同じ製造ライン」でも原材料自体に含まれていなけれれば使用可とし、飲食店などでの導入ハードルが低いのも特徴です。

グルテンフリーC(コンタミあり/健康志向、主義対応)

「主義やライフスタイル」としてできるだけグルテンを避けたいという方向けの設定です。微量な小麦(例:醤油)も許容範囲とし、厨房や器具の配慮は特に設けません。「パスタは避けたいけれど、ドレッシングに小麦が入っていても大丈夫」といった柔軟な対応が可能です。

「A」から「C」まで、選べる安心を

このような分類を導入することで、お客様は自分に合ったグルテンフリーメニューを選びやすくなり、提供側も混乱なくサービスが提供できます。また、店頭ポスターやメニューへの表記、スタッフ教育にも応用可能です。

※この分類はあくまで「目安」であり、すべてのケースを網羅するものではありません。