著者:訪日ラボ編集部

公開日:2020年05月07日

更新日:2020年05月14日

https://honichi.com/news/2020/05/07/postcovid19/

日本が食で選ばれる最後の条件

私たちの生活が変容しています。人を避け、会話を避け、あらゆる接触機会を避けています。列に並ぶ時、お釣りを受け取る時、エレベーターに乗る時。そばにいる人は感染していないだろうか。この距離であれば安全だろうかと警戒しています。大して潔癖症でない私ですら、今ではエスカレーターのベルトに触れたくありませんし、エアタオルも使いませんし、どこへ行っても備え付けのアルコール消毒液を探すようになりました。自宅のドアノブやエアコンのスイッチに触れることまで気にする人も出てきています。新型コロナウイルス感染症(COVID19)の感染拡大は、人々の先行きが見えない不安と他人への疑心暗鬼を増幅させています。

こうした状況の中で、インバウンド事業者はどんな変容を求められるのでしょうか。そして食に関わる我々事業者は何をすればよいのでしょうか。消費者は外気や人との接触に敏感になっています。口にする食べものに至ってはさらに厳しい目が向けられています。日本語がわからない訪日客であればなおさらでしょう。「これまでのようにはいかない」多くの事業者がそう感じていると思います。そこで本稿では、ポストコロナ時代を見据えた食の戦略を考察します。

ポストコロナ時代はベジシフトが顕著に

世界の新型コロナウイルス感染症者数の3割を占める米国。その米国でトランプ政権へ対応策を指南しているのは国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長です。感染症の権威である同氏は先日「世界中の生鮮食品市場は今すぐ閉鎖すべきだ」と語りました。新型コロナウイルスの発生原因はまだ特定されていませんが、豚インフルエンザ(H1N1)や鳥インフルエンザ(H5N1)といったウイルスは、過去いずれも食肉処理現場から発生したことから生鮮食品市場に警鐘を鳴らしたのです。

これに応じて気勢を上げているのは環境保護を求める人たちです。かねてより畜産業による環境汚染を非難してきた彼らは新型コロナウイルス発生の遠因は環境破壊だと主張しています。今年だけでもオーストラリアの森林火災、ドバイの洪水、ロシアの異常な暖冬と、今までにはなかったような気候変動がありました。日本でも昨年は九州北部の豪雨、台風15号、その直後の19号と、自然災害が続きました。ウイルス発生と自然災害がどう関係しているのかはまだ不明ですが、食と環境問題は切り離して語れない状況になっています。

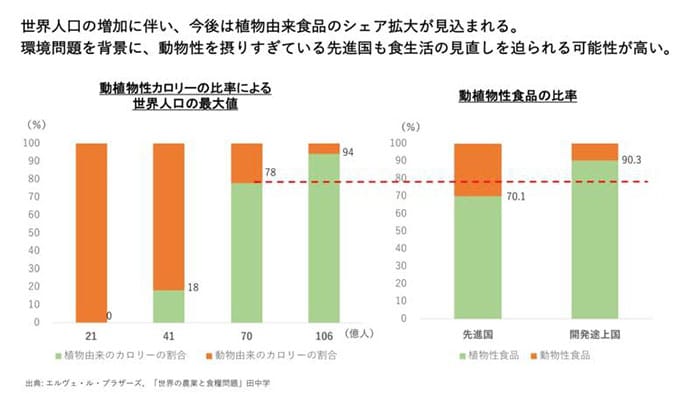

チャートは人類が採用する食生活に応じた世界人口の最大値を示しています。例えば、動物由来カロリー100%で植物由来カロリー0%の食生活をした場合、世界は21億人まで養えます。同じく動物由来82%で植物由来18%であれば41億人です。現在の世界人口は約70億人で、先進国は動物性食品を摂りすぎていることが確認できます。ちなみに世界人口が106億人に達するのは2100年頃と予測(※)されています。この頃には実に94%が植物由来カロリーで動物由来はわずか6%と予測されています。つまり、動物性由来食品を減らして植物性由来食品を増やさないと、世界人口を養えないということです。

このデータはつまり、プラントベースド(植物性由来)食品市場の拡大を示唆しています。その世界市場は2025年には4兆円を超え、2019年からの年平均成長率は13%超の急拡大が予測されています。それを裏付けるように、英国のチーズメーカーであるモッツァレラ社の調査では同国の肉食者の45%が「今後肉食を減らすつもりだ」と回答しています。この傾向は日本のインバウンドにどう影響するのでしょうか。

日本でも求められるベジシフト

日本でベジタリアン(菜食主義者)食品というとサラダや野菜スティックを思い浮かべる方が多いと思います。確かに間違いではありませんが、世界のそれは大きく異なっています。ハンバーガーのパティ、ソーセージ、ミートボール、ツナ、エビ、卵までプラントベースド食品が発売されており、それらを食材に使った料理も続出していて実にバラエティ豊かなものになっています。したがって、多くの日本人が抱いている「ベジタリアンはサラダしか食べない」というイメージは大間違いで、商機を逃がしていると考えるべきです。現に英国の経済誌エコノミストが「2019年はヴィーガン(完全菜食主義者)の年になる」と事前に予測したのにはそうした背景があったからです。そしてそれは今考えると的中したといえるでしょう。

一方、日本の大手企業も徐々にプラントベースド食品を投入し始めています。大手食品企業は肉食品の取扱高が大きいだけに、対極にあるプラントベースド食品は競合になるのではないかと考えられていました。しかし各社は世界的なベジシフトの動きを新たな商機と判断して参入を始めています。加えて日本が直面している現状が影響しているのかもしれません。

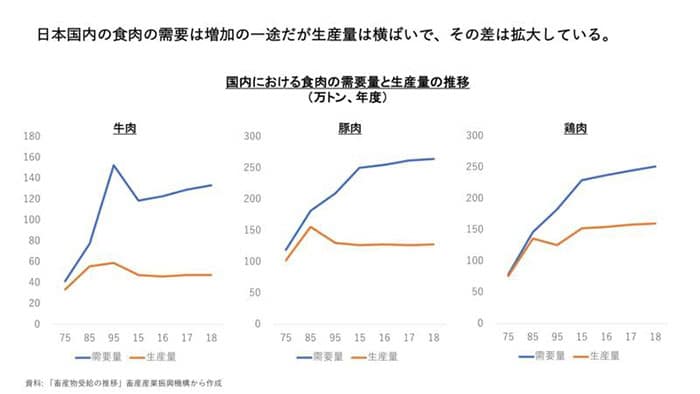

チャートは日本の肉類の需要量と生産量の推移を示しています。牛肉、豚肉、鶏肉いずれも需要量は増えているのにも関わらず、生産量は増えていないことが確認できます。しかもそのギャップは拡大傾向にあり、日本はこのギャップを埋めるために輸入品への依存度を高めています。相手国が輸出してくれる間は心配ありませんが、今回のコロナ騒動のように、いつ食料の輸入がストップするのかは誰にもわかりません。ポストコロナ時代のキーワードになるであろうサステナブル(持続可能)なサプライチェーンのためにも国内産プラントベースド食品へのシフトが求められるのです。

昔ながらの日本の地方都市に商機あり

ポストコロナの時代のインバウンドとはどういったものでしょうか。密閉、密接、密集といった三密を避けた空間が求められるとすれば、三密とは逆の、開放的で隔離的で散在的な空間でのおもてなしが求められるのではないでしょうか。そして食は環境に配慮した日本ならではの食べものが、これまで以上に求められるのではないでしょうか。

そうした観点からすると、日本の地方都市には大きな可能性があります。三密ではない空間と環境に配慮した魅力的な食べものが豊富にあるからです。それは添加物を極力使わない自然に近い食べもので、プラントベースドであれば、例えば精進料理が挙げられます。精進料理は古くから「代用食品」「もどき食品」と呼ばれ、昔ながらの日本ならではの食として提供できます。

例えばがんもどき。豆腐、人参、レンコン、ゴボウを油で揚げた昔ながらの一品ですが、もともとは肉の代替品として作られたといわれています。名前の由来は諸説ありますが、漢字では「雁(鳥野一種)擬き」と書きますので、お肉の代替食品であると考えて良いでしょう。それから精進うなぎ。木綿豆腐、ゴボウ、大和芋などから作られ古くから精進料理として食されています。この他にも、大豆、エンドウ、米、かぼちゃ、こんにゃく、豆腐、味噌、甘酒、山うにのチーズやふりかけといった食材は、原材料が少なく自然に近い健康的な食品として大きな可能性を秘めています。しかもプラントベースドですので、ベジタリアン・ヴィーガンの訪日客にも楽しんでいただけます。

今さら申し上げるまでもなく、北から南まで四季を通じて豊富な食材を提供できる国は、世界でもそう多くはありません。英国の調査会社YouGovの調査によると、世界で最も人気があるのはイタリア料理、二位は中華料理で、日本料理は三位でした(四位はタイ料理で五位はフランス料理)。日本は急成長しているプラントベースドの世界でも大きなイニシアチブを握れる可能性があるのです。

本稿の最後に、世界的な経済学者であるジャック・アタリ氏の一説をご紹介しましょう。同氏は近著『食の歴史』の中で、今後世界の食は少肉多菜がトレンドになると予測しています。

「(環境意識や)動物愛護に対する意識の高まりから、イスラーム教のハラールとユダヤ教のカシュルート(コーシャ)に基づく(食肉の)処理法は大幅に抑制されるだろう。この動きにより、イスラーム教とユダヤ教の敬虔な信者の一部は、戒律に反する肉を食べないために肉食を断念するだろう。敬虔な信者だけでなく一般の人たちの間にも、地球環境保全のために牛や羊の肉を食べるのを控える、さらには完全にやめる者たちが現れるだろう。」

訪日客の一番の楽しみは日本での食事です。世界でも評価が高い日本の食を今のスタイルで味わうことを楽しみにしているのです。もし私たちがプラントベースドで日本の食をおいしく提供できたら。それは日本がダイバーシティ(多様性)を受け入れる第一歩であり、日本が食で選ばれる最後の条件だと、私は考えています。

「ベジ・ヴィーガンが選ぶ人気ランキング世界一」の菜道(東京・自由が丘)でヴィーガン認証の日本酒・南部美人を楽しむ訪日客。

<筆者紹介>

横山真也

フードダイバーシティ株式会社 共同創業者

フリーフロム株式会社 共同創業者

ヨコヤマ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役

1968年兵庫県生まれ。2010年日本で独立開業後、12年シンガポールで法人を設立。国内外の企業買収、再生、立ち上げ、撤退プロジェクトを運営管理するかたわら、14年ハラールメディアジャパン株式会社(現フードダイバーシティ株式会社)を共同創業。16年シンガポールマレー商工会議所から起業家賞を受賞(日本人初)、米トムソン・ロイター系メディアSalaam Gatewayから”日本ハラールのパイオニア”と称される。19年フリーフロム株式会社を共同創業し、サステナブルフードへの投資運営プロジェクトをスタート。ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科修了(MBA)、同大学非常勤講師。NNA経済ニュースコラムニスト。