求められるのは、“おいしさ”と“物語”のある体験

「ハラールに対応したメニューがあります」「ヴィーガン対応メニューをご用意しています」「グルテンフリーメニューも対応可能です」。

これまで、このような表示はそれらを求める訪日観光客にとって心強いメッセージであり、飲食店や宿泊施設にとっても他社との差別化につながる大きな武器でもありました。しかし、昨今多くの飲食店・宿泊施設がフードダイバーシティに対応する中で、状況はこれから大きく変わってくると考えています。

See Also

求められるフードダイバーシティ対応:ゴールは「対応すること」か「対応して結果を出すこと」か

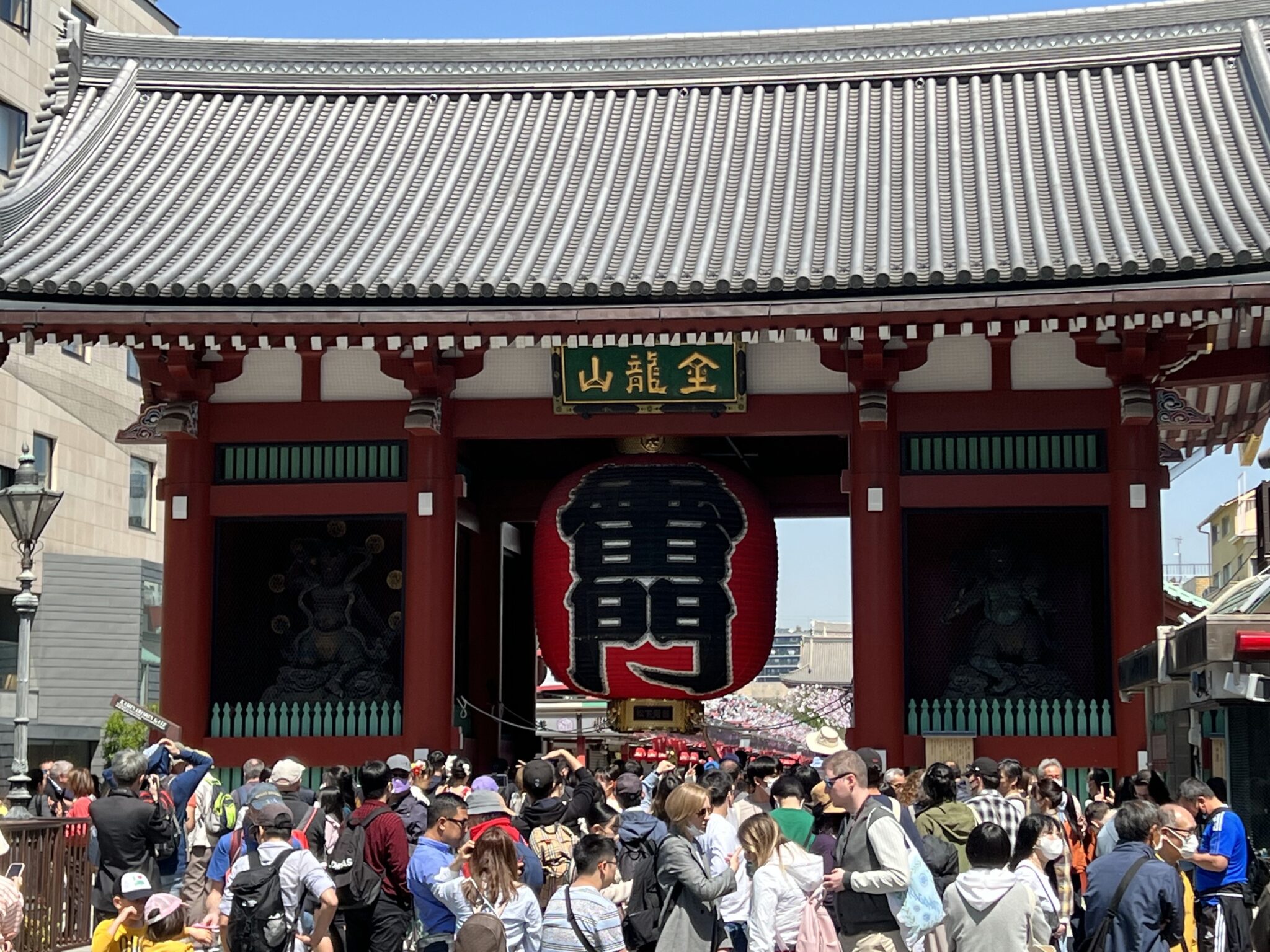

「対応していること」は、“普通”に

2024年、日本は過去最多となる3687万人の訪日外国人旅行者数を記録しました。多様な宗教・文化・食習慣をもつ人々が日本を訪れる今、ヴィーガン、ハラール、グルテンフリー、アレルギーなどの対応は「すべきかどうか」ではなく、「していて普通」のインフラに近づいています。

対応の先にある、“選ばれる理由”

だからこそ、次に問われるのは「対応しているかどうか」ではなく、

-

対応メニューが本当においしいか

-

その料理に文化的背景やストーリーがあるか

-

食を通じて、地域や日本への理解が深まる体験になっているか

という、“価値の深さ”です。

フードダイバーシティに対応したメニューが「なんとなく対応しました」「片手間で作りました」「とりあえず除去しました」では、昨今選ばれなくなってきています。例えば、ヴィーガンラーメンでも「動物性不使用」だけではなく、「昆布・木の子だしの奥深さ」「醤油の熟成香」「様々な食材や伝統的な調理技術を駆使して引き出したUMAMI」など、日本の食文化の魅力を伝えられるかどうかが、体験の質を左右します。

飲食店・観光地が持つべき視点

-

フードダイバーシティは最低限の入口

-

インバウンドを誘致したいのであれば、もはや「対応するかどうか」で迷う段階ではない。

-

-

メニューに“意味”と“物語”を持たせる

-

調理法、食材の由来、背景文化などを伝える工夫。

-

-

体験型・対話型の食の提供

-

シェフやスタッフとの会話、ストーリーテリング、料理教室、デモンストレーションなど。

-

まとめ:対応だけでは、もう選ばれない

フードダイバーシティへの対応は、あくまでも「スタートライン」であり、「ゴール」ではありません。

この先、観光地や飲食店が本当に海外からのお客様に選ばれ続けるには、「その料理を食べたことで、何を感じ、何を持ち帰れるか」という“体験価値”を磨いていく必要があります。

フードダイバーシティは、料理そのものにとどまらず、文化をつなぐ架け橋。対応から先へ――。真の魅力を、今こそ伝えていきましょう。