(2/3)Global Muslim Travel Index 2025を日本語に要約

【前編】インクルーシブな観光の未来を探る:GMTI2025徹底解説はこちら

【目次】

- GMTI 2025概要

- ACES & RIDA: 評価モデルの進化

- ムスリム旅行市場の規模と成長

- 新指標: RIDA Impact Score (RIS)

- インクルーシブ旅行の拡大

- 注目のトレンド

- 非OIC勢の調査・分析

- デジタル・インフラの強化

- 地方政策と戦略

- GMTI 2025 上位ランキング・データ

- 日本のポジショニング分析

- 決定技術: AI & ロボティクスの影響

- 社会ディスラプション: イスラモフォビア対応

- 2030年への観点: カジュアルな繋がりと信頼性

- 総括: GMTIの意義と未来

6. 注目のトレンド

GMTI 2025では、ムスリム旅行市場におけるいくつかの重要なトレンドが浮き彫りとなった。特に注目されるのは、「体験重視型旅行」の拡大である。若年層を中心に、単なる観光やショッピングではなく、地域文化とのふれあいや、持続可能性を意識した旅への関心が高まっている。これにより、ハラール体験食や地域住民との交流型アクティビティなど、従来の「受け入れ体制整備」だけでは捉えきれない新たな旅行価値の創出が求められている。

また、「自己主導型旅行(DIY Travel)」の増加も顕著だ。スマートフォンとSNSを活用し、自らの価値観に合った旅程を組み立てるムスリム旅行者が増え、観光事業者には柔軟でカスタマイズ可能なサービス提供が求められるようになっている。この背景には、情報の透明性向上と、旅行者のデジタルリテラシーの向上がある。

加えて、「エシカル・ツーリズム(倫理的観光)」や「カーボン・フットプリント削減」など、環境や社会に配慮した旅行への意識も浸透しつつある。ムスリム旅行者は、シャリーア(イスラム法)に準じた生活倫理を重視することから、こうした潮流とも親和性が高いとされる。

さらに、「多文化共生」を反映したホスピタリティの提供も重要性を増している。従業員の文化的理解、礼拝への配慮、多言語表記の整備など、旅行体験全体の質がリピート訪問や評価に大きく影響するようになっている。

これらのトレンドは、観光地・企業にとって新たな価値創造のヒントとなると同時に、ムスリム旅行者の多様なニーズに応える体制構築の必要性を強調している。GMTI 2025は、こうした潮流を正確に捉え、スコア評価にも反映することで、観光業全体の進化を後押ししている。

7. 非OIC勢の調査・分析

GMTI 2025では、OIC(イスラム協力機構)非加盟国、いわゆる「非OIC勢」の台頭とその取り組みの進化が特に注目されている。イスラム教を国教としないこれらの国々は、これまでムスリム旅行市場において後発とされてきたが、観光戦略の中核に「ムスリム・フレンドリー」な環境整備を組み込む事例が近年急増している。

代表的な非OIC勢には、日本、シンガポール、韓国、台湾、イギリスなどがあり、それぞれの地域が独自の方法でハラール対応、礼拝施設の整備、文化的な配慮などを進めている。例えば日本では、地方自治体や空港、ホテル業界が中心となってハラール対応や礼拝スペース設置を推進しており、訪日ムスリム旅行者の受け入れ環境が着実に整ってきている。また、韓国や台湾も同様に、観光庁レベルでムスリム旅行客誘致に向けたプロモーションを強化している。

GMTIの評価モデルであるRIDA(アクセス、コミュニケーション、環境、サービス)と、その影響度を示すRIS(RIDA Impact Score)において、非OIC勢がスコアを伸ばしていることは、今後の市場競争の中で重要な意味を持つ。非OIC諸国が積極的に評価基準を取り入れ、自国の観光政策に反映していることは、ムスリム旅行市場のグローバル化を象徴する動きといえる。

今後は、表面的な対応から、体験の質や継続的改善にフォーカスした“深化型”の取り組みが求められる。非OIC勢が持つ文化的背景の違いを超えて、いかに真摯に多様性を受け入れ、信頼を構築できるかが、競争力の鍵となっている。GMTI 2025は、そうした努力と成果を可視化し、世界中の観光地がムスリム旅行者にとってよりインクルーシブな場所となるための羅針盤としての役割を果たしている。

8. デジタル・インフラの強化

GMTI 2025では、ムスリム旅行者にとっての利便性と安心感を高めるために、デジタル・インフラの整備と高度化が不可欠な要素として位置づけられている。とくにポスト・パンデミック以降、旅行者はリアルタイムな情報収集と自己管理を重視するようになっており、デジタル・ソリューションの有無が旅行先選定に大きく影響を与えている。

ムスリム旅行者にとって、ハラール対応レストランや礼拝施設の有無、利用可能時間、ロケーションなどの情報にアクセスしやすい環境は基本的なニーズとなっている。これに応えるため、多くの国や都市がモバイルアプリや多言語対応の公式観光サイト、オンライン地図や予約プラットフォームの充実を図っている。情報の正確性と更新頻度も信頼構築の要であり、これらの整備状況がGMTIの評価にも反映されている。

また、AIチャットボットや自動翻訳、AR(拡張現実)による観光ガイドなど、次世代テクノロジーの活用も進展している。これにより、言語や文化の壁を越えてスムーズに現地体験ができるようになり、旅行者の満足度が向上する。たとえば、ハラールメニューの成分解析や、礼拝時刻を通知する機能を備えたアプリなどは、日常生活に信仰を組み込むムスリムにとって非常に有用である。

加えて、スマート空港やデジタル決済インフラの整備も重要な要素であり、非接触型のチェックイン・出入国管理、自動翻訳機能付きの案内端末などは、国際的な受け入れ体制の成熟度を示す指標となっている。

今後、観光政策においては、ハード面だけでなく、「デジタル・ホスピタリティ」と呼べるような体験設計が求められる。GMTI 2025は、こうした観点をスコアリングに反映し、テクノロジーによる利便性とインクルーシブ性の両立を評価軸に取り入れることで、世界各国の競争力を可視化している。

9. 地方政策と戦略

GMTI 2025では、ムスリム旅行市場における地方都市や地域観光の役割の重要性がより強調されている。これまで大都市圏に集中していたムスリム対応施策は、観光分散化や地域経済活性化の観点から、今や地方自治体レベルでの具体的な政策と戦略が不可欠となっている。

とくに注目されているのは、地方政府によるハラール対応ガイドラインの策定、地元事業者との連携による食・宿泊・体験の整備である。一部の先進地域では、行政が中心となってハラール認証支援制度を整備し、地域資源を活かした“ムスリム・フレンドリー観光モデル”を打ち出す動きが進んでいる。

また、地方空港・観光案内所での礼拝スペース設置、インバウンド向け多言語対応、地元住民への文化理解促進研修といった、ソフト・ハード両面の施策が地域全体の受け入れ力を高めている。こうした包括的な取り組みが、GMTIのRIDA評価にもプラスに反映されており、都市間・地域間競争の構図も徐々に明確になってきた。

一方で、人的資源や予算の限られた地方にとっては、中央政府や観光庁、民間企業との連携が成功の鍵となる。民間によるハラールツーリズム研修やマーケティング支援、地方大学との協働による教育プログラムなど、広域的なネットワーク構築が望まれている。

加えて、地方ならではの強みとして、自然・農業・伝統文化といった「体験価値」の提供が、ムスリム旅行者の志向と親和性を持つ点も見逃せない。単なる受け入れインフラではなく、心のこもったおもてなしや文化交流の場づくりが、地方戦略における差別化要因となる。

GMTI 2025はこうした地方の取り組みを重要な成長因子ととらえ、グローバルなスコア評価を通じて、地域観光の可能性と課題を明確化している。今後、地方が果たす役割はますます大きくなり、観光政策全体の中での戦略的な位置づけが求められるだろう。

10.GMTI 2025 上位ランキング・データ

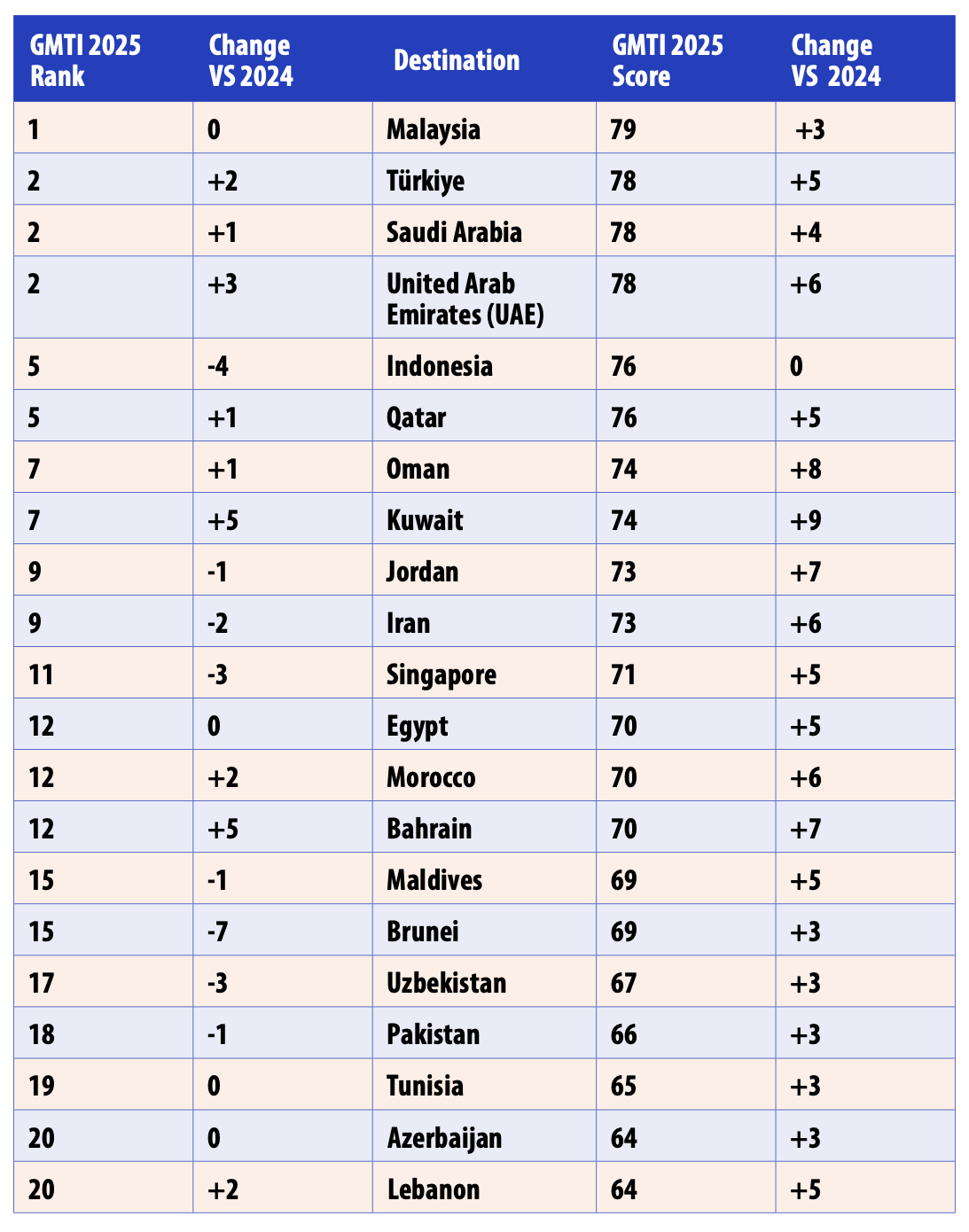

OICランキング

2025年版の「Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index(GMTI)」では、OIC(イスラム協力機構)加盟国におけるムスリム・フレンドリーな旅行環境の成熟度と戦略的進化が顕著に表れた。特に上位国は、旅行者への対応力の高さと、信仰に根ざしたニーズを制度的・文化的に取り入れる取り組みを強化しており、グローバルなムスリム旅行市場におけるリーダーとしての地位を確固たるものにしている。

ランキング1位に輝いたのはマレーシアで、スコアは79点。過去10年間ほぼ常にトップを維持しており、祈祷施設やハラール飲食店の整備、政府による一貫したイスラム観光戦略が高く評価された。特に、空港や交通網を含むアクセス環境の改善、旅行関連のデジタルサービス強化が注目されている。

続くトルコ(78点)とサウジアラビア(78点)、そしてアラブ首長国連邦(UAE、78点)が2位タイにランクインしている。トルコは歴史・文化体験の豊かさと高い受け入れ体制、UAEは世界最先端の観光インフラと高水準のハラール対応、サウジはビザ政策の緩和や巡礼以外の観光促進策が評価された。とくにUAEのスコアは前年比+6ポイントと急上昇し、国家主導の観光改革の成果が反映された格好だ。

第5位にはインドネシアとカタール(ともに76点)が並ぶ。インドネシアはその人口規模と市場ポテンシャルを背景に、ハラール観光認証制度や地方都市の整備を進める国家的戦略が奏功。一方のカタールは、FIFAワールドカップ2022を契機にインフラとホスピタリティを強化し、継続的な観光投資が成果を上げている。

トップ5のOIC加盟国だけで、全ムスリム旅行者の約62%を惹きつけているとされ、これらの国々は「Trailblazers(先導者)」としてGMTI上で位置づけられている。これに続く国々には、バーレーン、オマーン、ヨルダン、モロッコ、チュニジアなどがランクインしており、いずれもムスリム旅行者向けの施設整備や文化・宗教的配慮に取り組んでいる点が評価された。

OIC諸国においては、文化的・宗教的親和性を基盤としながらも、それに甘んじず、“サービス品質・インフラ整備・デジタル体験”を同時に強化する戦略が競争力の鍵となっている。特に、RIDA(Responsible, Immersive, Digital, Assured)フレームワークの導入を通じて、持続可能性や没入型体験、デジタル化、品質保証といった観点での取り組みが、スコアの差となって表れている。

総じて、2025年のGMTIにおけるOICランキングは、従来の宗教的配慮に加え、未来志向の観光政策を通じてムスリム旅行者の期待を上回る“新しい旅行体験”を提供できる国が、リーダーの座を確保する傾向が明確に示された結果となった。

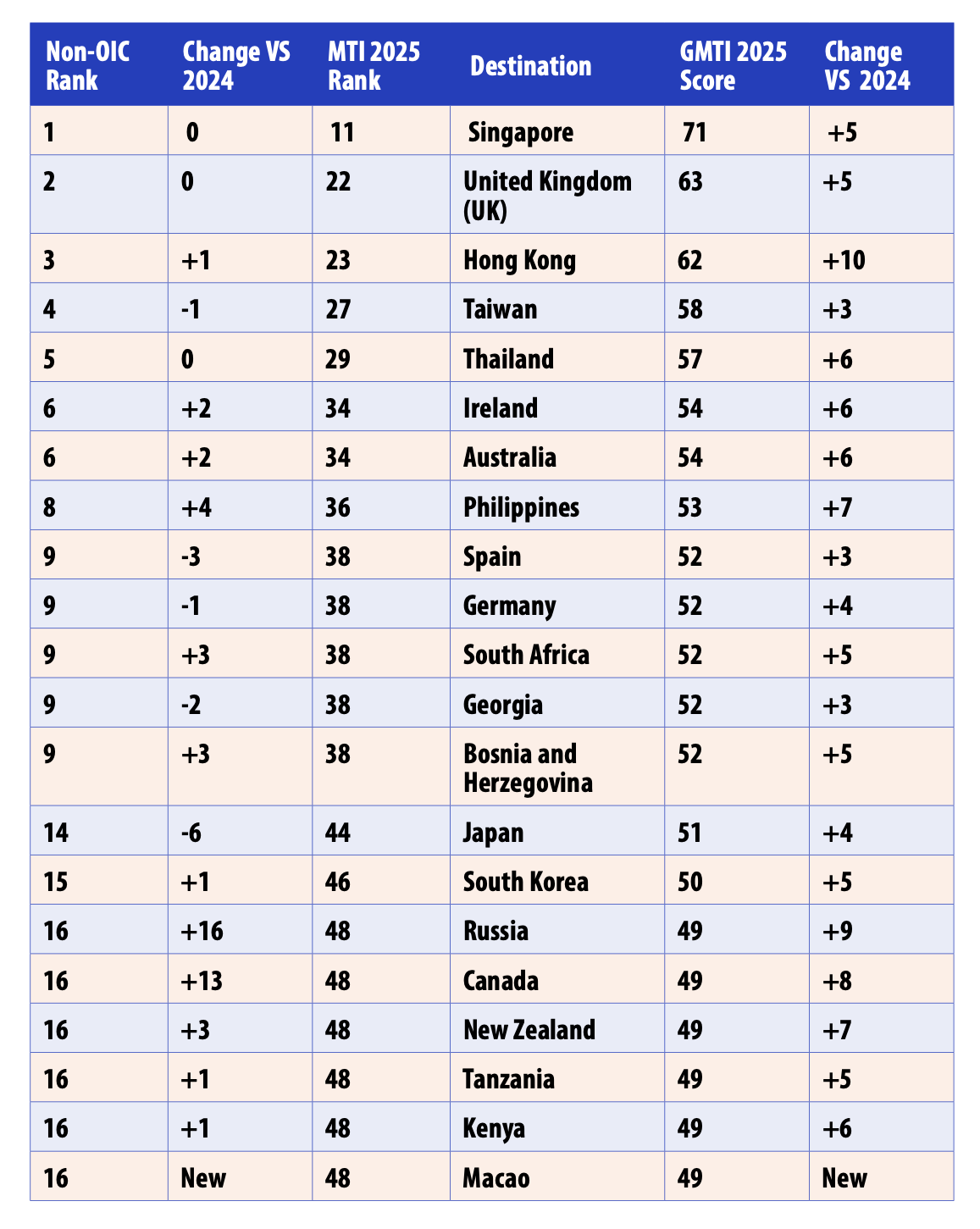

非OICランキング

非OICランキング上位国の台頭

1位は前年同様、シンガポール(スコア:71点)。国を挙げてムスリム観光客への対応を徹底しており、礼拝施設、ハラール飲食店、女性やファミリーに配慮した接客対応、さらには旅行者向けのスマートアプリやデジタルガイドといったインフラ整備が高く評価された。シンガポールは非OICにおける「Trailblazer(先導者)」としての地位を不動のものとしている。

2位はイギリス(63点)。多民族国家ならではの多文化共生環境と、ハラール対応の進んだレストラン、モスクの充実、安全な都市環境が評価されている。ロンドンを中心にムスリム旅行者が安心して滞在できる環境が整っている点が強みとなった。

3位は香港(62点)。前年から+10ポイントと急上昇を遂げた。これは香港政府とCrescentRatingの協力によるムスリム観光客向けの包括的な政策の成果である。ハラールレストランの増加、礼拝場所の整備、観光業従事者への宗教理解に関する研修プログラムなど、包括的なアプローチが功を奏した。

続いて台湾(58点)、タイ(57点)、**フィリピン(53点)**が上位にランクイン。これら東南アジア諸国では、政府主導のムスリム観光施策が成果を上げており、いずれも前年度からのスコア上昇が見られた。特に台湾の「Salaam Taiwan」キャンペーン、フィリピンのミンダナオ地方を中心とした信仰ツーリズムの強化などは、他国のモデルともなっている。

日本のランクダウンとその要因

対照的に、日本は2025年版で非OICランキングの順位を落とした。2023年までは評価が上昇傾向にあったが、2025年のGMTIでは評価が伸び悩み、順位を下げる結果となった。主な要因としては以下が挙げられる:

-

継続性の欠如:コロナ後の訪日観光再開において、ムスリム対応の施策が他国と比較して停滞した。

-

地方との格差:主要都市ではある程度の礼拝場所やハラール食の提供がある一方で、地方都市では対応が不十分。

-

デジタル情報の不足:ムスリム観光客向けに必要な情報(礼拝施設、ハラール対応施設など)が多言語化されておらず、観光案内所や予約サイトの対応に課題が残る。

-

人的対応の課題:ムスリム観光客への理解が現場レベルで浸透しておらず、無意識的な差別や配慮不足が指摘されるケースも見られた。

さらに、他国が包括的かつ継続的な取り組みを強化している中で、日本の対策は限定的にとどまり、結果として相対的評価が下がった形となっている。

【後編】インクルーシブな観光の未来を探る:GMTI2025徹底解説はこちら